de décrypter une actualité ou un fait de société, et vous propose sa vision.

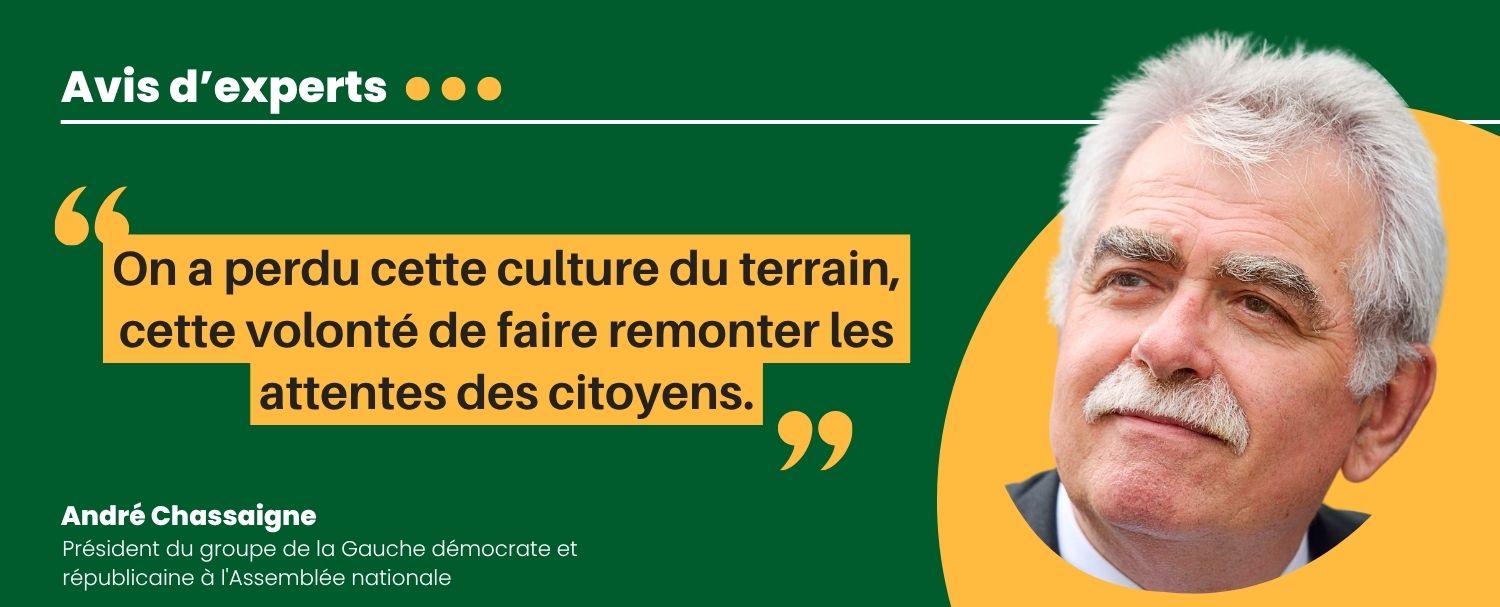

Ce mois-ci, la parole est à l’Assemblée nationale. Une discussion sans langue de bois avec André Chassaigne pour comprendre si, en matière de débat parlementaire, c’était vraiment mieux avant et pourquoi.

Vous avez exercé pendant de nombreuses années à l’Assemblée nationale. Comment décririez-vous la culture du débat parlementaire au début de votre mandat ?

André Chassaigne. Lorsque je suis arrivé à l’Assemblée, en 2002, le débat parlementaire s’appuyait sur une véritable culture de la parole argumentée. Les interventions, même lorsqu’elles semblaient spontanées, étaient soigneusement préparées. On s’exprimait devant les autres députés dans une volonté de convaincre, de faire évoluer les positions, parfois même les votes. Il y avait un véritable souci de co-construction. Cette dynamique se poursuivait souvent en dehors de l’hémicycle : les discussions dans les couloirs, les échanges directs avec les ministres ou les rapporteurs faisaient pleinement partie du processus législatif. Tout en étant dans l’opposition, on avait le sentiment de participer à l’élaboration de la loi même si au final on était conduit à émettre un avis négatif. Je me souviens des années 2007 à 2012 comme une période particulièrement féconde, marquée par une écoute et un respect mutuels.

🚀 Décryptez les enjeux de la communication avec l'atelier Étude SIC !

Inscrivez-vous dès maintenant et développez vos compétences en analyse des interactions.

Je m'inscris !Et comment cette culture du dialogue a-t-elle évolué depuis ?

À partir de 2012, un changement s’est amorcé avec l’arrivée d’une nouvelle génération de députés, souvent issus de cabinets ministériels ou de collectivités locales. Le dialogue a commencé à se rigidifier et la volonté de garder la main sur les textes s’est renforcée. Puis en 2017, la dégradation s’est accélérée avec la majorité macroniste, qui a contribué à affaiblir le rôle du Parlement. Les députés sont devenus, pour beaucoup, de simples courroies de transmission de l’exécutif. On a perdu aussi la culture du terrain, cette volonté de faire remonter les attentes des citoyens. Et plus récemment, certains groupes comme LFI ou le RN ont adopté une stratégie purement tribunitienne. Ils multiplient les amendements déconnectés du fond, s’adressent davantage aux réseaux sociaux qu’aux parlementaires présents dans l’hémicycle. Cela dévoie profondément l’activité parlementaire.

« Les députés sont devenus, pour beaucoup, de simples courroies de transmission de l’exécutif. »

Quelles sont selon vous les conditions nécessaires pour qu’un vrai dialogue puisse s’engager à l’Assemblée ?

Il faut d’abord une volonté individuelle, de la part de chaque député, mais aussi une culture collective, portée par les groupes parlementaires. Le dialogue suppose des échanges directs avec les ministres, les rapporteurs, un travail de fond préparé à l’avance. C’est ce que j’essayais de transmettre à mon groupe en tant que président : ne pas se contenter de l’intervention publique, mais bâtir un réseau, aller chercher les informations, co-construire. J’ai vu trop de députés se contenter d’un intitulé de question au gouvernement, sans fournir d’éléments précis aux ministres. Résultat : des réponses à côté de la plaque. Si l’on veut être efficaces, il faut préparer, co-élaborer et ne pas fonctionner en vase clos.

Avez-vous identifié des mécanismes, formels ou informels, qui favorisent ou freinent le dialogue entre parlementaires ?

Ce qui favorisait le dialogue, c’était le temps et l’anticipation. Autrefois, on avait connaissance des projets de loi suffisamment en amont pour consulter les citoyens, les syndicats, les élus locaux. Cela nourrissait les amendements, leur donnait une légitimité ancrée dans la réalité. Aujourd’hui, les lois arrivent souvent en urgence et en procédure accélérée, dans une précipitation qui empêche ce travail de terrain. Cette rupture avec la société affaiblit la parole parlementaire. Or, c’est en maintenant un lien étroit avec les citoyens que l’on peut défendre efficacement leurs intérêts.

« Aujourd’hui, les lois arrivent souvent en urgence, dans une précipitation qui empêche ce travail de terrain. Cette rupture avec la société affaiblit la parole parlementaire. »

Justement, sentez-vous de la part des citoyens une attente – voire une exigence – de dialogue ?

Oui, très clairement. Il y a une forme de rejet de l’image que renvoie l’Assemblée. Les gens me disent : « Mais qu’est-ce que c’est que ce bazar ? » Et en même temps, ils expriment une attente forte : « Est-ce que vous ne pouvez pas vous entendre pour faire avancer les choses ? » Ce besoin de collectif est réel. Il peut se pratiquer sans pour autant renier ses propres convictions. Par exemple, sur les retraites agricoles, j’ai travaillé avec des députés d’autres bords pour faire bouger les lignes. Sur le terrain, on peut donner l’image d’élus qui charruent ensemble, qui se retroussent les manches. C’est cela qui peut redonner ses lettres de noblesse à la politique : la coopération, la proximité, et surtout la sincérité. Ne pas faire semblant. Trop d’élus fonctionnent avec des lettres-types, des réponses standardisées. Or, la relation humaine demande du temps, de l’écoute, de l’engagement réel.

Pensez-vous qu’il est possible de former les responsables politiques à la qualité relationnelle ?

Oui, absolument. La plupart des élus sont formés « sur le tas » et très peu assistent aux formations proposées. Ce qui manque souvent, c’est le sens du collectif. Beaucoup fonctionnent comme des auto-entrepreneurs. C’est une difficulté majeure dans les intercommunalités, où chacun défend sa commune comme une petite entreprise. Se former à la qualité relationnelle, ce serait d’abord apprendre à travailler en équipe, à construire ensemble. Cela implique aussi d’apprendre à s’adresser aux citoyens, à entendre leurs critiques, à répondre avec respect même quand les échanges sont tendus. Certains élus fuient ce lien avec la population ; il leur fait peur. Pourtant, c’est ce lien qui légitime leur mandat.

« Certains élus fuient ce lien avec la population ; il leur fait peur. Pourtant, c’est ce lien qui légitime leur mandat. »

Si vous pouviez réintroduire une culture du dialogue à un endroit précis de la vie publique, où commenceriez-vous ?

Je commencerais au niveau local, avec les élus de terrain. Aujourd’hui, ils sont souvent confrontés à une violence verbale, à des incivilités, à une critique permanente. Beaucoup se replient sur eux-mêmes, par peur d’être agressés. Ce repli aggrave les tensions et alimente les votes de colère. Il faut réapprendre à faire du collectif. Quand une difficulté surgit, on s’en sort toujours mieux à plusieurs. Associer davantage les citoyens aux décisions, redonner du sens à la parole politique, voilà les clés d’une démocratie apaisée.

Propos recueillis par Marianne Fougère